地学のある風景の写真

画像をクリックするとポップアップします

富士山周辺

富士山周辺

火山弾:富士山噴火の時にできたもので、浅間大社にありました。

白糸ノ滝:

周辺の地質は、上部に水を透し易い地層(白糸溶岩流)があり、下部に水を透し難い地層(古富士泥流)があります。富士山麓に降った雪解け水などは、上部の地層の内部や層の境目を流れ下っていると考えられており、崖面では上部の地層や層の境目から水が湧き出している様子が観察できます。[白糸ノ滝の案内板より]

溶岩棚:押しよせるマグマがそのまま固まってできた[案内板より]もので、青木ケ原樹海にありました。

氷柱と珪酸華:

青木ケ原樹海の横穴型洞窟である富岳風穴で撮影したものです。平均気温は3度で、氷柱は夏でも溶けないとのことです。珪酸華(通称:光り苔)は苔の一種で、洞窟に住む微生物の餌になるそうです。[富岳風穴のホームページや案内板より]

撮影場所:富士山周辺、撮影日時:2015年8月4日 AM7:00頃~PM1:30頃

ISO:800,6400(風穴内)、露出補正:無し

東尋坊

東尋坊

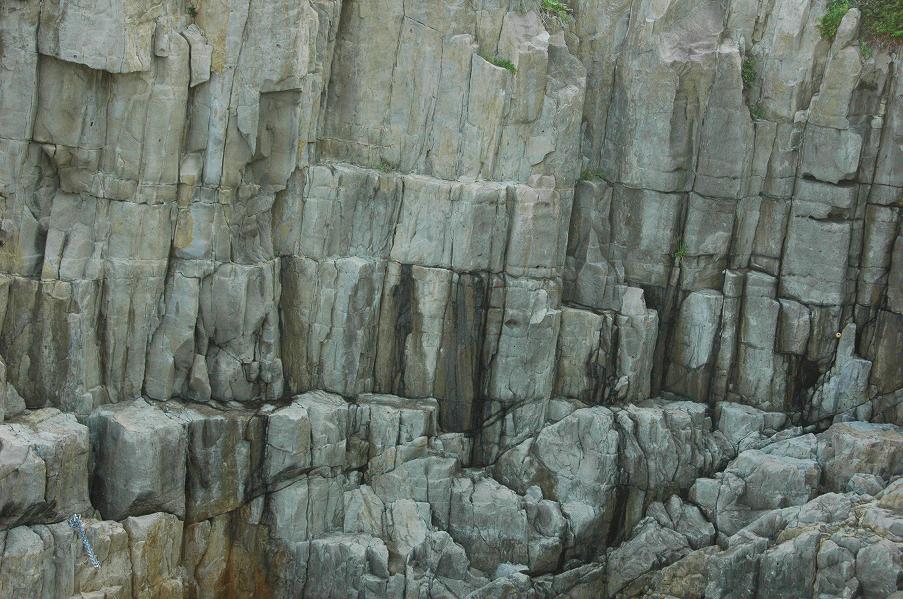

新生代新第三紀の火山活動(今から約1200万年前)でマグマが堆積岩層(米ケ脇累層)中に貫入し、冷え固まってできた火山岩が、波浪による侵蝕を受けて地表にあらわれたものです。この火山岩には、マグマが冷え固まる時にできた柱状の節理(柱状節理)がよく発達しています。節理の横断面を観察すると、5~6角形のものが多くみられます。岩石を構成する鉱物をくわしく調べると、この火山岩は、紫蘇輝石・普通輝石安山岩であることがわかります。[東尋坊の案内板より]

撮影場所:東尋坊(福井県)、撮影日時:2013年8月14日 AM7:30頃~AM8:00頃

ISO:たぶん400、露出補正:+0.3 ステップ

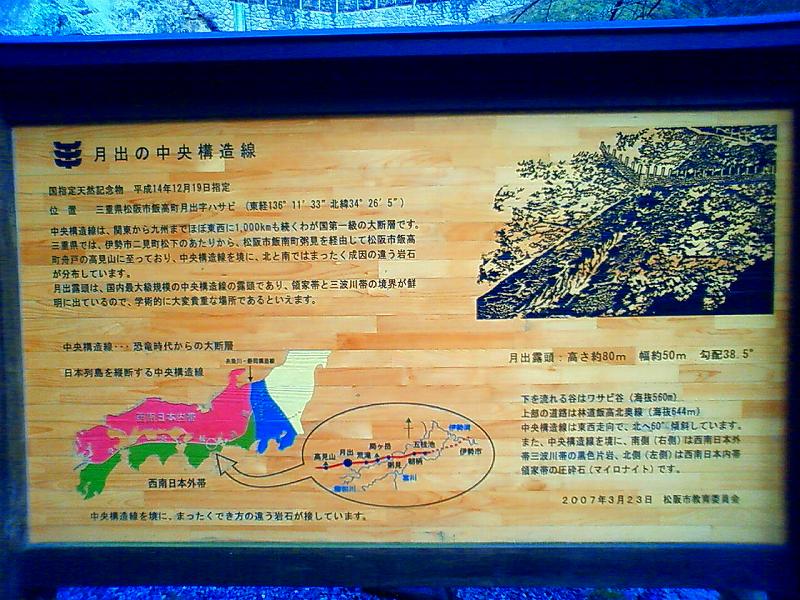

月出の中央構造線

月出の中央構造線